他人から見たじぶん

ここのところ、「えらび、えらばれる」という関係について考えているが、学生たちは、どのように教員をえらんでいるのだろうか。まずは、専門領域で探すのだろうか。ウワサや評判も耳にするだろう。直感的にえらぶこともあるはずだ。いろいろな場面で公開される「プロフィール」に書かれているような、経歴(何を学んできたのか)や業績(どのような仕事をしているのか)といった情報は、えらぶさいの大切な手がかりになっているにちがいない。SNSへの投稿にも、おのずと人格はにじみ出る。多様な情報を集めてつなぎ合わせて、ぼくたちのイメージがつくられる。「えらばれる」という立場を意識すると、じぶんがどのように理解されているかに関心がおよぶ。

例の課題では、(仮想の「アドバイザリーグループ」を構成する)教員たちの名前を挙げるだけでなく、その理由も簡単に記してもらうことにした。それを読めば、ぼくに対して(あるいは「研究会」に対して)何を求めているのかをうかがい知ることができるはずだ。回答の内容を、整理してみた(提出された文章を抜粋し、一部書き換えてある)。

- 「場づくり」にかんする知識と経験

- 「卒プロ」の設計・卒プロの実現(実施)

- 定性的調査研究の進めかた研究の他者への見せかた・伝えかた

- プロジェクトの面白さを見つける着眼点

- 成果物への意識記録とプレゼンテーション(共有)

- 個別具体的な経験から人びとや都市のありかたを考える

- テーマ選び(あたりまえのことに気づく)

- 人に伝えることへのこだわり

- コミュニケーションとおして形成される場所について考える

- 観察・記録する力を身につける

- 自分自身の表現方法や自分のスタイルについて考える

- フィールド調査の実践

- ワークショップの設計・実践

- 卒プロの指導方法や研究会の運営スタイル

- 手法と表現

- 社会への問題提起

- フィールドワークや概念的整理

- 定性的な方法(観察と記録)

- コミュニケーション・場づくり・参与観察

- コミュニケーションへの多角的・実践的アプローチ

- 研究の個性・研究の社会性を際立たせる

2019年12月:学生からの回答(抜粋, 一部改訂)

なるほど。ぼく自身が、シラバスをはじめ「プロフィール」などに載せている内容は挙がっているようだ。「コミュニケーション」や「場づくり」など、関心を寄せている領域も、「フィールドワーク」や「定性的調査」などの方法にかんするキーワードも書かれている。思っていたよりも多かったのが、研究会(ゼミ)の運営方法をはじめとする、いわゆる「教授法」だった。

全員が、少なくとも一学期間は、ぼくの「研究会」で活動したので、これは一人ひとりの経験にもとづくコメントだ。なんとなく、専門にかかわる内容が少なかったという印象だが、それでも、このリストに並んでいるのが、ぼくに期待されていることなのだ。それは、〈他人(学生)から見たじぶん〉だ。

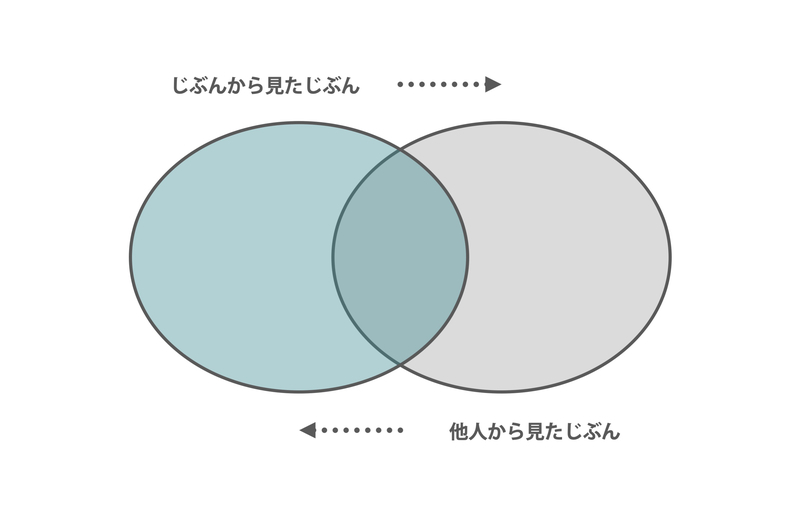

〈じぶんから見たじぶん〉と〈他人から見たじぶん〉は、ちがう。〈じぶんから見たじぶん〉には、願望や理想も表れる。見栄を張ったり、少しばかり誇張したりもする。〈他人から見たじぶん〉は、もちろん素直に受け入れるべきだと思うが、情報不足や誤解・誤読がふくまれているかもしれない。

たとえば、8年ほど前から友人とともにすすめている「カレーキャラバン」というプロジェクトがある*1。この試みについて本を書いたり、話をしたりする場面はあるが、じつは「本業」とは区別して、ひとつの趣味として位置づけている。(実際のところは、活動を始めて数年後にこの活動を事例に学会発表をしているので、少しずつ「本業」との接点を考えてはいるが。)

数年前、富山県のまちでカレーをつくったときのようすが、地元の新聞記事になった。じつは、直接、取材を受けた記憶はない。活動しているぼくたちに声をかけることさえせずに文章が綴られ、「キャラバンで慶大生が提供」という見出しで記事になった。そのときは、同じ時期に学生たちのフィールドワークもおこなっていたので、たしかに学生たちの姿はあった。でも、学生たちは地元の人と同じ列に並び、カレーを食べていたのだ。現場にいながら、記者のイメージだけで現場のようすが語られてしまった。どうやら、大学の研究会(ゼミ)の活動の一環で、カレーをつくっていると思っている人は少なくないようだ。

いまや入学試験の形態は多様化していて、自己推薦というやり方も認知されるようになった。そして、受験ビジネスをとおして「模範解答」や「必勝法」が流通する。志望動機や研究計画書の類いは、あまり一般的・抽象的なことではなく、個別具体的なことを書くのがポイントのようだ。具体的に何をしたいのかを語って、アピールするのだろう。ネットを眺めていると、「模範」となる文案が、一人ひとりの教員ごとに公開されているサイトが見つかる。ぼくの研究会を想定すると、「実際にフィールドにでかけてカレーキャラバンなど食のプロジェクトを計画・実行し、コミュニケーションデザインの有効性を実地検証する研究を行っている」*2ことを、志望動機に綴るといいのだろうか。これには、思わず苦笑した。ぼくたちは、「コミュニケーションデザインの有効性を実地検証する」ためにカレーをつくっているわけではない(そういう意味づけはできるかもしれないが)。そもそも、そんなに面倒なことを考えていたら、楽しく調理などできるはずもない。もちろん、書いた人も読んで参考にする人も、責めるつもりはない。

ごく素朴なレッスンは、〈他人から見たじぶん〉は、ぼくの思いどおりではないということだ。「本に書いてあるのに(ちゃんと読んでほしい)」「きちんと説明したはずだ(聞いていなかったのだろうか)」などと言っても、それはぼく自身の(一方的な)言い分にすぎないのだ。だから、(多少なりとも冗長に思えても)何度も、丁寧に、ときには喩えや語り方を変えて、コミュニケーションを続けてゆくしかない。そして、いささか不本意であったとしても、〈他人から見たじぶん〉を受け容れる姿勢も大切なのだろう。

これは、当然のことながら、コミュニケーションの相手についても言えることだ。ぼくが、相手を誤解・誤読している可能性は大いにある。手がかりがないから、それを探そうとする。〈じぶんから見たじぶん〉と〈他人から見たじぶん〉とのギャップがあるからこそ、コミュニケーションが続くのだ。「えらび、えらばれる」関係は、このギャップとともにつくられる。

(つづく)