塗りかけの地図

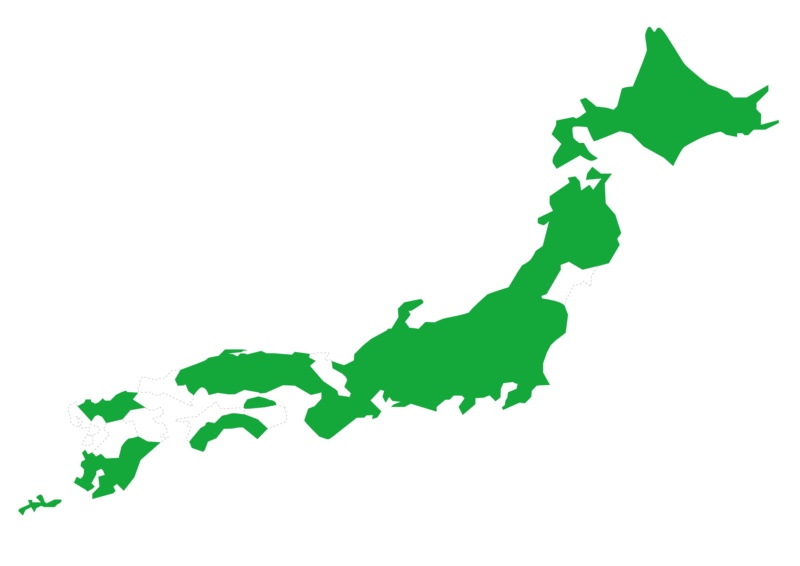

先日、およそ2年ぶりに「キャンプ」を実施した(→ 2021年11月:「風越キャンプ」)。COVID-19の影響下にあって、宿泊をともなう活動は許されていないため、日帰りのプロジェクトになった。なので遠出はできず、塗りかけの地図は2年前の冬(→ 2019年12月:「おびキャンプ」)から、変わらないまま。47都道府県の踏査(コンプリート)まで、残り8府県である。*1

キャンプ|2004〜2019(2019年12月16日更新) https://camp.yaboten.net/entry/area_index

ここしばらくは、1年間に4か所へ出かけるというペースで活動していたので、順調にすすめば、あと2年で“コンプリート”の予定だった。せっかくなら、最後は生まれ故郷の京都で締めくくろうというところまで考えていた。47か所目の「キャンプ」に参加し、記念すべき瞬間に立ち会うことを楽しみにしていた学生もいる。

だが、思わぬかたちで、足踏みせざるをえなくなった。COVID-19のせいで、外に出ることも人に会うことも制限され、これまで続けてきた「キャンプ」の動きが封じられてしまった。この1年半ほどは、窮屈な状況のなかでも、動けそうなときにはなるべく外に出たり、「非接触」に徹して遠くから人びとのふるまいを観察したり、あれこれと工夫しながら活動していた*2。コミュニケーションの大半は、オンラインだった。ようやく、この秋になって状況が好転し、少しずつ動けるようになってきた(これを書いているいま、ふたたび不穏な報道で少し気分がざわついているが)。

2021年11月21日(日)|ひさしぶりに、みんなで「外」に出かけた(風越キャンプ)。

冒頭で述べたとおり、今回はおよそ2年ぶりの「キャンプ」だった。感染予防対策や授業のオンライン化などでドタバタと過ごしているあいだに、あたりまえのようにこなしていた「キャンプ」の準備やすすめ方がわからなくなっていた。もちろん、すべてを忘れてしまったということではない。10数年にわたって続けてきたことなので、「キャンプ」にかかわるふるまいは、身体にしみ込んでいるはずだ。だから、勘が鈍ったということなのだろう。ひさしぶりに実施してみると、いろいろなことに考えがおよんでいなかったことに気づく。大きなトラブルはなかったが、以前なら細かく対応できていたはずのこともいくつかあって、2年間の「ブランク」の影響を思い知った。

じつは、学生が逐次入れ替わってゆく「研究室」のことを考えると、より大きな課題に直面しているのかもしれない。毎回、記録は残すようにしているが、「キャンプ」は体験をとおして学ぶことが多い。はじめて参加する学生は、経験者(ひと足先に「キャンプ」を体験した先輩)と一緒に活動することで、現場でのふるまい方を体得する。たとえばペアを組んで動いている状況で、理屈も目の前のことも、その都度話をしながらすすめる。あるいは話さなくても、先輩の「背中を見ながら」知らず知らずのうちにコツや勘どころをつかんでゆく。つまり、「キャンプ」という活動にかかわる知識・知恵をじぶんに取り込もうとするとき、身体の役割は無視できないのだ。ことばはもちろん大切だが、ことばによるコミュニケーションに潤いをあたえるのは、身体によるコミュニケーションだ。COVID-19によって生まれた「ブランク」によって、この身体をとおした継承・伝承が絶たれしまったのではないか。

これを、やや大げさに「断絶」だと考えると、これまで10数年かけてつくってきた研究室の「文化」ともいうべきものが消えてなくなってしまったような感覚になる。だが、心配にはおよばない。ふり返ってみれば、最初は何もなかったのだ。「キャンプ」ということばで活動を語ることさえ考えていなかった。それなりの時間をかけて、試行錯誤を経ながら、「キャンプ」でのことばと身体のありようを整えてきた。さらにいえば、回を重ねるにつれて、つまり場数が増えることで、惰性や弛みのような状況も生まれつつあった。だから、不意ではあったものの、この「断絶」はそれほど悲観的に考えないほうがいいのだろう。少しずつ元に戻すのかどうかもふくめ、よく考えながら、また「文化」を育めばいい。

「キャンプ」をとらえなおす

学生たちとともに、まちを歩き、人びととかかわる。まちのこと、地域のことは、人びととのコミュニケーションをとおして(とおしてのみ)見えてくる。だからこそ、コミュニケーションを促す仕組みをつくることが、重要なテーマになる。ぼくたちの活動の原型(つまり「キャンプ」の原型)となったのは、葛飾柴又でのフィールドワーク(2004年11月)だった。

2004年11月9日の新聞記事|まだスマホもInstagramもなかった。

フィールドワークをはじめとする質的調査という意味では、同じ場所にたびたび赴く(狭く深く)のが常套だと理解しながらも、たくさんの人に出会い、ことなる「地域性」(それがわかりやすく目の前に表れるかどうかはともかく)に触れるためには、いっそのこと47都道府県を踏査しよう(広く浅く)と考えるようになった。すでに触れたように、たとえば1年間に4か所へ出かけるとしても10年以上はかかる。それでも、とにかく続けることが大事だと思って方向性を決めた。

現実的には、20名近くの学生とともに出かけて、宿泊をともなう形で活動するのだから、調査者として、教員として、考えるべきことがたくさんある。試行錯誤を重ねながらすすめていくうちに、5年ほど続けたところで『キャンプ論:あたらしいフィールドワーク』という本をまとめることができた。当時の「キャンプ」に込めた考え方・ふるまい方については、ひととおり書いたつもりだ。だが、すでに『キャンプ論』から10年が過ぎて、さらにCOVID-19が社会調査に(そしてぼくたちの暮らしに)あたえた影響は記しておくべきものなので、つぎのまとめを書こうとしている。

はじめてのまちに出かけて、出会った人びとと向き合おうとするとき、お互いの緊張感を和らげ、コミュニケーションを促すための方法に関心が向く。堅苦しいインタビューではなく、ざっくばらんにおしゃべりをすることができれば、おのずと自然な表情をとらえることができるはずだ。どのような場づくりを心がければいいのだろうか。「キャンプ」を唱えているのだから、かぎられた滞在時間をどう使うか、工夫しなければならない。また、わずかな滞在を終えて訪問先を離れるとしても、長きにわたってつき合う関係になるかもしれない。「キャンプ」は、そのきっかけになる可能性もある。

『キャンプ論』では、「一宿一飯の恩義」ならぬ「一服一串の恩義」について書いた。たとえば旅先で偶然と幸運によって出会い、ちょっとお邪魔しておしゃべりをしているあいだにお茶とお団子をごちそうになる。コミュニケーションをとおして、お互いを知る。大切なのは、そのひとときを味わうことができたお礼に〈何か〉をしようという気持ちだ。

できることなら、感謝の気持ちを込めて一句詠んで、短冊にスラスラと書き残したいところだ。皿洗いや掃除で想いを伝えるやり方もある。さて、どうしよう。ぼくたちは、スマホやPCを携えて「ちいさなメディア」をつくる。やや荒削りであっても、かかわりを持てたことへの謝意を形にする。それは、出会って過ごしたことの記録であり、これからのかかわりにつながる〈何か〉になる。

ぼくたちは、身近になったモバイルメディアを活用しながら、ポストカードやビデオクリップなど、さまざまな「ちいさなメディア」をつくってみた。即興というわけにはいかないものの、かぎられた滞在時間で完成させることを考えつつ、2009年からポスターをつくるようになった(→ 2009年9月:「家島フィールドワーク」)。数回の試行を経て、作業時間や作業のしやすさ、見た目のインパクトなど、さまざまな観点からポスターをつくる活動が「ほどよい」ことがわかり、以来、「キャンプ」は、ポスターづくりのワークショップを指すようになっている。

フィールドワークの実践は、いくつものハプニングによってかたどられる。どれほど周到に準備しておいても、現場では必ず(おそらく、必ずと言ってよい)予期せぬハプニングに遭遇する。だから、ぼく自身もそうだが、参加する学生たちも、現場での即時即興的な判断が求められることになる。その能力やセンスは、(すでに述べたとおり)身体的に育まれる。じつは、「キャンプ」の考え方自体も、実践をともなう形で説明したほうがわかりやすいはずだ。2年ぶりの「キャンプ」は、それさえもままならない状況で実施したのだった。

(つづく)