(2025年8月7日)この文章は、2025年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。

小田 文太郎|Fumitaro Oda

はじめに

「Fの社会学」は、不登校という社会問題を、当事者である私自身と、不登校の子どもを持つ親という視点から見つめ直し、ドキュメンタリー映像という手法によって可視化することを目的とした卒業プロジェクトである。「Fの社会学」のFとは「Fumitaro」「Futouko」「Film」「Fieldwork」などの私の卒業プロジェクトに関する単語の頭文字である。これは、ケンプラマーの著書「21世紀を生きるための社会学の教科書」において3つのT、すなわち「トマト、トイレ、テレフォン」のようなアルファベット一文字でも社会学になるという文脈に由来するものである。本プロジェクトでは、「不登校のこどもの親が何を考えているのか」という親の視点のドキュメンタリーと、「不登校であった私」を描いた主観的ドキュメンタリーの二本を制作する。この試みによって、不登校の当事者とその親の間にある、可視化されにくい関係性や感情を描き出すことを目指している。

問題意識と背景

私は高校入学式の翌日から学校に行かなくなり30日間連続で欠席したことで不登校になり約1年間引きこもった。学校に行かなかった理由は、高校入学前の終わっていない課題をやるためだった。明日やろうと思いながらも引きこもる日が続いていった。16歳の夏休みの終わりに、母から欠席日数が原因で高校2年生へ進級することができないと伝えられた。同時に同じ高校で1年生をやり直すか、転校することを勧められた。母がいくつか転校先の候補の高校のパンフレットを見せてくれて、私は映画を作ったりアナウンスをする放送部のある桜丘高校に興味が湧き、16歳の11月にオープンキャンパスへ行き転校することを決めた。桜丘高校では、放送部に入部し5~8分程度のドキュメンタリー作品をグループの仲間たちと制作することに没頭していた。高校2年生の時にグループでヤングケアラーをテーマにしたドキュメンタリー「ヤングケアラー 高校生の葛藤」を制作し、第65回NHK杯高校放送コンテストで優勝した。優勝したことでNHKホールやNHKで作品が放映されて作品が多くの人の目に留まった。この時に取材した重度の障がいを持つ⼩学4年⽣の妹を持つ⾼校3年⽣の兄のインタビューが印象に残っている。

「同級⽣って平気でガイジとかいう⾔葉を使うじゃないですか、そうなると僕の家族も偏⾒を持たれるんですよ」

ヤングケアラーの生きづらさや周りから向けられる視線によるやり切れなさを、このインタビューにより伝えることができる。このように社会問題という大きな壁に対して、ドキュメンタリーは素の人間の姿を映し視覚的に視る側の感情に訴えかけることができるのが魅力的である。また、NHKホールや手紙などで「ヤングケアラーという言葉を初めて知った」「同級生にもヤングケアラーがいると気づいた」という言葉を受け取った。当時、私はヤングケアラーという社会問題を解決するための一助になれたと思った。放送部での活動は、身近な事象から社会に対して鋭敏な感性を養い、社会問題と自分を結びつけ高校生の視点で考え解決するにはどうすれば良いかを考えるというものであった。

高校を卒業し2020年に大学に入学したのと同時にCOVID-19の影響で、授業が全てオンラインになった。この時は学校に行きたくてもいけない状況で、パソコンを見ながら部屋で授業を受け外出せずに生活する様は、16歳の不登校の時に感じたものと似ていた。COVID-19が収まり対面授業が開始されても、ベッドから起き上がれずキャンパスに行けないことが多く単位を落とし留年した経験から、私にとっての不登校はまだ終わっていないのではないかと考えることが多くなった。

2023年大学3年生の秋、「私自身の不登校であるという状態と感覚を可視化する」を卒業プロジェクトのテーマとすることに決めた。しかし、単位が足りず留年したため履修することができなかった。しかし、卒業プロジェクトのテーマに不登校を扱うことになり、朝起きてから寝るまで「なんで学校に行けないのか?なぜ私は不登校になったのだろうか?」を考え続ける日々が始まった。不登校である私自身を観察するために、毎日鏡の前で写真を撮り日記をつけインスタグラムに投稿することを始めた。写真は2024年3月13日から、写真と日記では2024年5月1日から現在も続いている。正式な形ではないが卒業プロジェクトは2024年に私自身を観察するための記録を始めた時点から始まっていた。

2025年大学4年生の春、私が当事者意識を抱えた不登校を卒業プロジェクトのテーマにしようと考え直した時に、「不登校の子どもの親はどんなことを考えているのだろうか?」という疑問が浮かんだ。私が両親との会話を拒んだ日々に、両親はどのようなことを考えていたのだろうか。不登校の子どもを持つ親は、子どもとどのようにしてコミュニケーションをとっているのだろうか。このように、不登校の当事者である私に対象を絞らずに、不登校の子どもの親と子どもの関係性に着目し始めた。

調査の手法

私は卒業プロジェクトで二つの映像作品により不登校の可視化を目指している。一つ目は私を主人公としたドキュメンタリー作品である。卒プロを考え始めた2025年の3月、不登校の元当事者である私自身には焦点を当てないつもりであった。なぜなら、私自身が引きこもっていた9年前のことを思い出すことは辛く、私をテーマにした作品を制作するには私にカメラを向ける必要があり実現可能性が低いと考えていたからだ。そのため、取材対象者を不登校の子どもの親に限定した。しかし、私自身が不登校だった時に感じた葛藤を残しておきたいという願望が日に日に強まっていった。

2024年4月のある日戯曲「ゴドーを待ちながら」のように私自身を出演させずに私をテーマにした作品を作れるのではないかと考えた。私が過去に見た映画「ドライブマイカー」では主人公演じる舞台俳優が「ゴドーを待ちながら」の舞台演出をしていたことから着想を得た。「ドライブマイカー」では「ゴドーを待ちながら(以下ゴドー)」が作中に出てくるもののテーマではない。そのためゴドーをテーマにした映画「アプローズ、アプローズ 囚人たちの大舞台」を鑑賞した。映画を見終わった時、これは不登校の渦中であった9年前の私と通ずるものがあると思った。作中に出てくる囚人たちは皆、ウラディミール(ゴドーの登場人物)のように刑務所から出れる日や迎えてくれるシャバの家族や友人たちを、待ち続けている。9年前の私も、自宅の自室に引きこもり外の世界にまた出ることを待ち望みひたすらベッドに臥しながら生き、明るい日々がくることを待ち続けていた。囚人は自ら檻を出ることはできないが、私は出ることができるのが違いである。そして、ゴドーの登場人物たちや囚人たち、過去の私も苦しみがありながらも生き続けなければならないという、人生という名の不条理に頭を悩ませている。このように、ゴドーと私の不登校時代を照らし合わせると、共通点が多いと私は考える。「ゴドーを待ちながら」のゴドーを私に置き換えて、私をよく知る人物に話を聞きそれを編集して並べることにより、私(ゴドー)が一切映らなくとも私の不登校について浮かび上がらせることができる。具体的には私の小学校、中学校、高校、大学と私のことを知っている人物を時代毎に分けて、私についてインタビューをする。このインタビューの内容により、私が過去どんな人間であったか、そして不登校時代にはどのような状態であったかを映像として残したい。また、2024年から続けている写真と日記の記録は私自身を私が観察していることから、私を読みとく鍵となるのではないかと考える。

そして、二つ目は元不登校の子ども、その親、現在不登校の子どもの親にインタビューすることによるドキュメンタリーである。高校生の時に放送部で不登校をテーマにした作品を制作しようとしたが、取材対象者を不登校の子どもにすることを目標としていたためできなかった。大学での授業や活動を通じて、不登校の親の当事者会をしている方、小中学生のフリースクールを運営している方などと出会った。そこで、当事者会やフリースクールなどの不登校と関係のある活動に参加し不登校の子どもの親との対話により現場にからだを馴染ませ、取材対象者を見つけることができるのではないかと考えた。ドキュメンタリーを制作していく中で不登校の当事者意識を持つ私が不登校の子どもの親と話すという行為は、過去の私を現在の私が掘り起こして振り返ることである。インタビューやビデオカメラによる撮影を通じて、「不登校の子どもの親が子どもに対して考えていること」を可視化することができるのではないかと考えている。

結果

写真1(2024年9月に制作したzine)

2024年春から続けてきている私を観察するために続けてきた服の写真と日記の文章による記録は、2024年の9月4日に撮り溜めた写真と綴った文章をZ I N Eとして紙媒体にまとめることで4ヶ月間を振り返った。写真から服には3つのパターンがあることに気づいた。一つ目はその日の服装に意味を込めているパターンである。具体的には「軽音サークルのライブがあるためライブに映える」「キャッチに声をかけられないための衣装」「カートコバーンの再構築」など、服を選ぶ基準がある場合である。ライブで映えるためにジッパーがついているデニムを履いたり、夜の繁華街でキャッチに声をかけられないようにするためにレザーのジャケットやサングラスなどを着用したりするなど全身の服の一つ一つに意味を込めて着ている。鏡の前で服の写真を撮ることで毎日のクローゼットを開き服を選ぶという行為は、外に出ていく時にどのように見られたいか、どのように服を選んでいるかを意識的に考えていることの再確認であることに気づいた。二つ目はバイトや大学のキャンパスに行く、親しい友人と会うことから、他人の目を気にしていないパターンである。この場合は特に服に意味を込めていなく、普段着に近い服装である。三つ目は人と合わないため部屋着でいるパターンである。そして四つ目は服の写真がないというパターンだ。三つ目と四つ目のパターンは、家から出ていなく友達とも会っていない部屋着の私の写真の日や写真を撮れなかった日、投稿が数日遅れている日は不登校と近い感覚の日であると考える。2024年には不登校の感覚を可視化しようとしていたため、後者の二つのパターンにより、引きこもりであった16歳の私に近い日を写真から気づくことができた。

不登校の子どもの親とその子どもの親の関係性を可視化するためのドキュメンタリーを制作する上は、最初に元不登校だった方に実際に会ってインタビューをする前にオンラインで不登校について話した。そこで私は「不登校という問題を解決するためにはどうすれば良いか」ということを軸に話を聞いていた。話をする中で「不登校を問題として扱うことはおかしいのではないか」ということが私の前提を崩すものだった。学校に朝礼から授業、そして終礼まで居続けることを普通とし、それ以外の学びの形を問題行動として扱うということに気づいた。対面でのインタビューを予定していたが、忌引きにより葬儀の日程とインタビューの日程が被ってしまったためまだ実施できていない。

次に、不登校の子どもの親の当事者会に参加するフィールドワークを行った。インタビューの協力者を探すことが目的であり、あくまで調査者ではなく不登校の子どもの立場で参加した。この際、現在不登校の子どもを持つ親たちの前で私の不登校になった経緯や大学でも不登校は終わっていないことなどを語ったことで、私自身が不登校になった16歳の時から8年間がたったことでようやく自分自身に向き合うことができるのだと気づいた。そこでは、14人の不登校の子どもを持つ親たちが円を囲むように座っており、子どもが不登校になったきっかけや現在の状態などを自己紹介を交えて話していた。そこで、自己紹介に合わせて私の「子どもに学校に行ってほしいのか」という問いについて話してもらう機会を得た。問いの答えとして「学校に行ってほしい」という親の意見では、「学校に行くことが普通であると思っていた」「不登校の期間をへて学校に少しづつ行くようになるともっと行ってほしいと期待してしまう」などがあった。それに対して「学校に行かなくてもよい」という親の意見では、「学校に行けずに苦しんでいる子どもを見ていると生きていてほしいと思う」などがあった。このような話をする中で子どもが不登校になったことを親がどう受け入れるまでの過程が印象的で心に残っている。子どもが不登校になったことに衝撃を受け最初は混乱し、学校に行かせるなど子どもをどうにかしようとする焦りがあり、子どもが学校に行かないことを受容していくというものである。14人の親たちの話を聞き終わり、初めは「学校へ行ってほしい」「学校へ行かなくてもよい」という二項対立の考え方でパターンを分けようとした。しかし、親たちの子どもが学校に行かないことに対する考えをパターン化し、単純化することは難しく複雑なまままずは話を集めるべきだと考えるようになった。そして、私が不登校になってから8年を経てようやく自分の体験を言葉にし振り返ることができたように現在不登校の子どもを持つ親に話を聞くということは難しいことにも気づいた。

最後に、元不登校の子どもを持つ両親とオンラインで話をした。そこでは、子どもが学校に行かなくなった時の母と父による家庭環境をどのようにするべきかの違いや、不登校は一つの表現方法であるという認識などの話を聞いた。また、子どもが不登校になった原因やその時に考えていたことを不登校から立ち直って数年が経ってから話せるようになったという、不登校について語るには年月の経過が必要であることを聞くことができた。

不登校の元当事者や現在不登校の子どもの親、元不登校の子どもの親の話を聞く中で、少しずつ不登校の子どもと親が考えていることが分かりかけてきた。元当事者として、不登校の子どもの親と話すことで親の考えていることを明らかにはできてきたが、同時に子どもは不登校の時に何を考えているのだろうかということも可視化していきたいと考えるようになった。今後は元不登校の子どもに話を聞くことで少しずつ明らかにしていきたい。

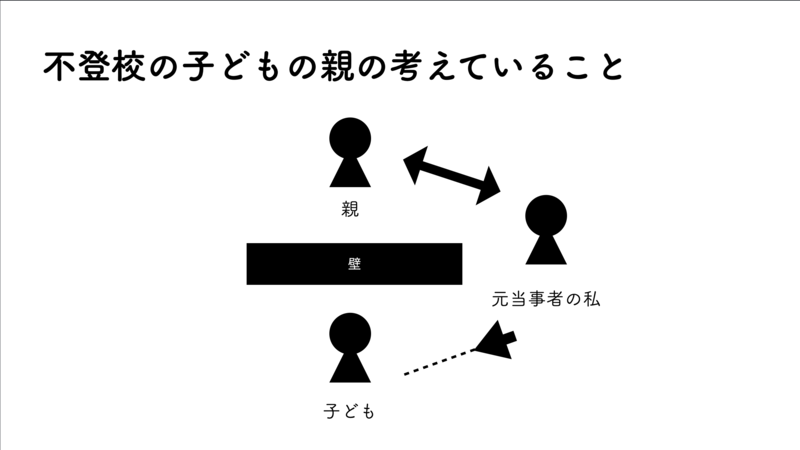

図1

これからについて

卒業プロジェクト1として学期を通じ研究会での発表がありフィードバックのコメントをもらったりするようになった。2024年一人で記録をつけながら不登校を考えていた時は自分自身に向き合い続けるのみで視野が狭まりすぎることが多かったが、正式に卒業プロジェクト1として始まったことで、私以外の意見が加わることで不登校に対する理解の幅が広まった。また、私自身が不登校になった経緯を整理するために両親にいつからいつまで学校に行っていなかったか、私の当時の写真を見せてもらったりした。それにより欠けていた不登校の時の記憶が出てきたりすることがあり解像度が深まった。不登校になった16歳の時から8年たったとはいえ、自分のもやもやとした感情を掘り起こし語ることや、不登校の親の考えていることを可視化する過程は苦しみが伴うものであった。2023年最初に卒業プロジェクトを履修するさいに書いた文章では「あわよくば卒業プロジェクトという形で「不登校」を終わらせられることができればいいなと思う」と語っていた。しかし、2024年、2025年春学期を経て私の不登校を終わらせることはできないと確信した。むしろ、うまく付き合う方法を卒業プロジェクトを通して見つけたり、卒業プロジェクトとして考えることで昇華させる心持ちで行った方がよい。夏休みのこれからの期間では春学期に事前に会話をした不登校の子どもの親たちへインビューの撮影や、私に関するドキュメンタリーの撮影を進めていきたい。