(2025年8月7日)この文章は、2025年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。

會田 太一|Taichi Aida

背景

私の卒業プロジェクトは、インタビューを通して、かつてSFCにあった「森の喫煙所」通称「モリキツ」を残す試みである。2024年の春学期終わり、「モリキツ」が撤去されることを知り、SFCの喫煙者たちに衝撃が走った。すでにモリキツを使っていた学生の半数は卒業しており、モリキツのないキャンパスが当たり前になったいま、様々な事情によって無くなってしまったことは仕方がないとしても、そこにあった記憶や人の営みまでも薄れてしまうことに危機感を覚えた。

SFCでの学生生活を振り返ると、モリキツの果たす役割は大きかった。部室で練習をする合間にバンドメンバーとタバコを吸ったことや、友人の授業課題でシャボン玉を飛ばしたこと、体育の授業終わりに同じ授業に参加していた同期と話し、初めてクラス以外での友達ができたことなど、数えきれない思い出がある。これらの出来事は、モリキツという空間に偶発的に集まる人々でのかかわりを通じて生まれたものであり、場所が持つ力を物語っているように感じる。

私にとって、モリキツは「誰か」に会える場所だった。行けば知っている人がいるだろうと思えたし、実際に高い確率で「誰か」がいた。誰かがいて、そしてその知り合いと挨拶を交わしたりもする。ゆるいつながりを作りつつ、それぞれが好きな過ごし方をできる場所だった。私は、2020年のコロナ禍に入学し、オンライン中心の生活を送る中で、モリキツという場所を介して少しずつ交友関係を築いていった。モリキツを通してつながった輪は、間違いなく今の自分の人間関係の土台となっている。

図1 森の喫煙所跡地

モリキツには、喫煙所としての役割を超えた場所としての価値があったと先述したが、これを説明するヒントとして、『集まる場所が必要だ(エリック・クリネンバーグ著)』で紹介される「社会的インフラ」という概念がある。社会的インフラとは、人々の交流を生む物理的な場や組織のことであり、社会関係資本が育つかどうかを決定づける条件の一つとされている。健全な社会的インフラが存在していれば、当事者がコミュニティを作ろうと思っていなくとも、継続的、かつ反復的な交流によって自然な人間関係が形成される。振り返ると、まさにモリキツにもこのような性質があった。学生生活の中で形成された人間関係は、学生の時だけでなく、その後の人生にも大きな影響を与える。

ところで、SFCにはもう一つの喫煙所がある。西門の近くに位置する通称「ショボキツ(しょぼい方の喫煙所)」だ。モリキツが撤去された現在、SFCの喫煙所はショボキツのみとなり、規模も多少ながら拡大されていた。しかし、その名前からもわかるように、「モリキツ」と「ショボキツ」には明らかな格差がある。学生にとっての思い入れの違いもある。つまり、モリキツにはタバコを吸う以外の役割があり、モリキツでないとダメな理由がそれぞれの学生の中に存在していた。だからこそ、モリキツが無くなることを知った時、私たちが大切にしていた場所を何らかの形で残しておきたいと考えた。SFCにはモリキツという場所があり、そこでは様々な出来事が起きていたということを、記録として残したい。そうしなければ、いずれモリキツは本当の意味で無くなることになる。

方法

このような経緯から、私の卒業プロジェクトは「モリキツを残す」試みとして始まった。モリキツを残すためには、まず、どのようにしてモリキツが作られ、撤去に至ったのか、一連の事実を記録する必要がある。また、その過程に誰がどのように関わり、SFCの中でどのような位置づけを持っていたのかを明らかにしたい。さらに、事実関係だけではなく、モリキツで起きた具体的な出来事=ストーリーを集めることも不可欠である。私たちは普段、何かの「らしさ」を語るとき、それを象徴するエピソードや具体的な場面を引き合いに出す。すでに撤去されたモリキツの「らしさ」を伝えるには、日々そこにいた人々が実際に遭遇した出来事を集め、まとめることが必要だと考えている。

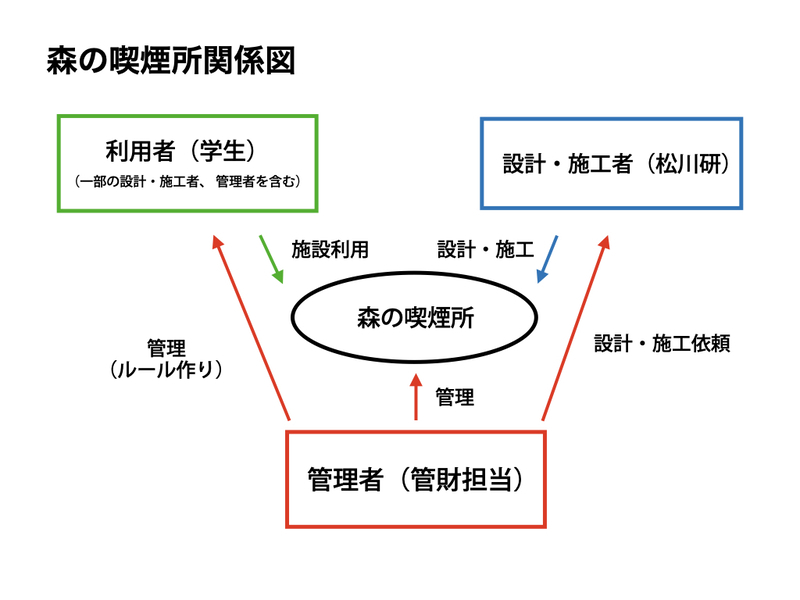

このように、私の卒プロにおいては、2つの異なる質の記録を集め、まとめる必要がある。前者は設計・施工に携わった研究会の学生・先生や、大学職員に協力してもらい、設計・施工・管理・撤去に至る一連のプロセスを正確に記録する。後者は、私自身の知り合いに協力してもらい、写真を持ち寄って、モリキツでの出来事を語ってもらう。そして、かつてモリキツを使っていた一人の学生として、それらを編集・構成する。そのために、まずは「モリキツの関与者」を整理し、それぞれの立場からの証言を集めていく。関与者は大きく3つに分けることができる。

図2 森の喫煙所関係図

第一に「利用者」だ。主に学生を指すが、一部の設計・施工者、管理者を兼ねる人物もここに含まれる。利用者については、友人たちに協力を仰ぎ、具体的な出来事や日常的な使い方について語ってもらう。第二に「設計・施工者」だ。モリキツの施工は松川研究室(工務店は別に存在)に任されていた。モリキツの居心地の良さ、空間構成はそのまま社会的インフラとしての価値にもつながる。どのようなコンセプトで設計されたのか、設計に携わった学生や松川先生に話を聞きたい。第三に「管理者」だ。つまり、大学の職員が該当する。モリキツの設置・維持・撤去といった意思決定のプロセスには、大学の公式な判断が必ず介在している。設計の依頼や運営の実態、撤去の経緯などについて、管理者の視点からの記録を試みたい。このように、異なる立場から語られる「モリキツ」を集めることで、その全体像を描き出していきたい。具体的には、関与者に対するインタビューを行い、①インタビュー内容の録音(許可をもらえた場合のみ)、②インタビュー中のメモ書き、③写真の3つを集める作業を行う。そうして集められた記録を用いて、残すための成果物を作成する。

卒プロ1の成果

卒プロ1では、主に「管理者」と「設計・施工者」へのインタビューとその整理を行った。ここから、それぞれについて紹介する。まずは、「管理者」とされる湘南藤沢事務室(衛生委員会関係者)の方々へのインタビュー記録についてだ。インタビューは6/3(火)の15:30〜16:30に本館3階の会議室で実施した。窓口を担ってくださった管財担当の岡さんをはじめ、キャンパス事務長の中峯さん、管財担当課長の佐藤さん、総務担当課長の木村さん、管財担当の檜山さんにご参加いただいた。加藤研からは私に加え、記録係としてにいなちゃんが同席し、写真撮影を手伝ってくれた。

図3 取材中の様子

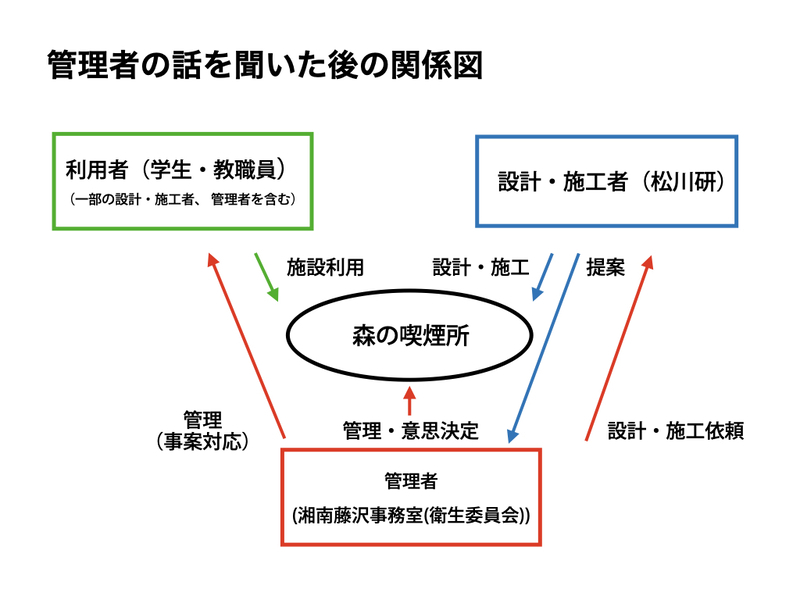

インタビューでは録音は行わず、「設置前」「運用中」「撤去後」の3フェーズに分けて質問を行い、メモと写真で記録をした。内容を紹介する前に、重要な前提を確認しておきたい。それは、モリキツの設置に関する意思決定の主体が「衛生委員会」であるという点である。当初は、管財担当が中心となってモリキツを管理していたと認識しており、図1でもそのように記載していた。しかし、実際の意思決定主体は衛生委員会であった。衛生委員会は、3学部・2研究科・湘南藤沢中・高等部の教員や湘南藤沢事務室の職員と産業医の先生方を含む計16名で構成されており、国の法令(労働安全衛生法第18条)に基づいて設置されている。今回ご協力いただいた中峯さん、佐藤さん、木村さんはいずれもその構成員でもある。

森の喫煙所の設置は、2019年7月1日に施行された健康増進法の一部改正が契機となった。この改正により、大学などの第一種施設では、特定の条件を満たす「特定屋外喫煙場所」以外での喫煙が禁止されることになった。当時、SFCではそれまでの喫煙場所を撤去し、新たに2箇所の喫煙所を設置することが決定された。なお、この対応はキャンパス(事業所)ごとの判断で行われており、三田キャンパスなどからの指示はなかったとのことだ。

また、喫煙所の設置箇所を残すことについては、他キャンパスとの情報交換を踏まえたうえで、ポイ捨てなどの喫煙マナーに起因する問題への対策として決定された。設置の際には、喫煙所の在り方についてさまざまな意見が飛び交ったそうだが、最終的には、松川研からの提案が採用され、SBCとして森の喫煙所が作られることになった。

参考記事:2022.03.29「キャンパスをつくる」|SFC事務長 廣田とし子

運用中には、2024年初頭、棘が刺さって学生が保健管理センターに運ばれたという事案が記録されている。衛生委員会の議事録にも、「「森の喫煙所」老朽化のため、木のささくれで手に怪我をする学生が一定数いる」との報告が記録されているとのことである。また、清掃員の方からは、食べ物のゴミの放置や無許可の張り紙といったマナー面での課題も指摘されていた。

撤去に至った直接的な要因は、Ηヴィレッジへの副流煙の流入であった。図3に示すように、森の喫煙所とΗヴィレッジの距離関係は近く、2023年2月にΗヴィレッジが竣工してから、多くの学生がその周辺で生活するようになった。

図4 Hヴィレッジと森の喫煙所の位置関係

2024年6月ごろ、Ηヴィレッジの学生から「タバコの匂いが気になる」との声があがり、衛生委員会が現地確認を実施。時間帯を変えながら何度か視察を行った結果、匂いの存在が明確に確認されたため、衛生委員会からの勧告によりしかるべき会議体において撤去という判断が下された。なお、撤去の理由については、学生の間で「建物の腐食が原因では?」という推測もあったが、腐食問題は撤去の意思決定とは無関係であるとのことだった。つまり、森の喫煙所が企画された時には、モリキツの設置場所が、その後に隣接場所に竣工するΗヴィレッジ居住者の生活にどのような影響を与えるか想定できておらず、結果的に撤去に至ったということだと言える。

次に、設計・施工者である松川先生へのインタビュー記録を紹介する。インタビューは、6月19日(木)の15:30〜16:30にν棟・E(森アトリエ)の松川研究室で実施した。

図5 当日森アトリエの研究室前の様子

録音とメモで記録を取り、「企画中」「設計中」「施工中」「運用中」「撤去中」の5段階に分けて質問を行った。前回触れたように、当時のSFCでは、2019年7月1日に施行された健康増進法の一部改正を契機に、特定屋外喫煙場所の設置が検討されていた。受動喫煙防止委員会の構成員であった松川先生は、当時の学部長である村井教授や事務長の廣田さんと何らかの会議体(詳細は不明)で話す中で、松川研究室が設計・施工を担うことになったと回想していた。その際、正式な提案や承認といったプロセスはなかったとのことだった。話を進めると、モリキツの設置候補地は他に2箇所あったことが判明した。前提として、メビウスリングの外側で、かつなるべく人目につかない場所という条件で候補地を検討したとのことである。候補に挙がったのは、①駐輪場の南側と②θ館横の2箇所であった(図2参照)。しかし、①は地盤が弱く、基礎工事などが困難であったため、②は地盤的には優れていたが、中高生からの視線の問題が理由でそれぞれ断念した。

図6 森の喫煙所設置候補地の位置

また、当時Hヴィレッジの建設が決まっていたことから、居住者の喫煙者の利用も見越し、最終的に体育館側の森に決定された。また、もう一つの既存の喫煙所(ショボキツ(※1))の設置場所についても、松川研究室が決定したとのことである。設計中については、設計のこだわりや狙い、そして設計メンバーについてインタビューを行った。モリキツは松川先生の他に、池田さん、野田さん、リさんという3人の学生が加わり設計が進められた。メンバーは研究室の中の喫煙者で構成したとのことである(リさんは例外)。当時リさんと池田さんは修士の学生で、野田さんは学部2年生であった。池田さんと野田さんは、松川研究室に入ってすぐにこのプロジェクトに取りかかり、半分は松川先生が設計しつつ、エスキス(※1)を繰り返しながら設計を進めていった。まず、森林浴的な気持ちよさを作る点がこだわりの一つであった。具体的には、元から生えている木は一本も切らないという工夫がなされた。これは、田中研究室の協力を得て、森全体を3Dスキャンし、データを取得し、それを元に設計を行うことで実現したという。

さらに、灰皿の数についても工夫があった。健康増進法改正以前、複数あった喫煙所の清掃を担当していた湘南コミュニティーに、管財担当を通して協力を仰ぎ、朝昼晩それぞれの吸い殻の数をカウントすることで、潜在的な利用者数を割り出した。その数から、面積や必要な灰皿の数を試算し、設置数が決定された。構造については、2階部分を作成しつつ、八の字に周回できるように設計された。木造の軸自体は、かつてORFの会場に使っていたものを再利用していた。先述の調査から、利用者が多くなることも分かっており、一方通行だと、喫煙中の人の横を通らなければならなくなるため、左右どちらも回遊できるような形にするべきだという考えから形が決まっていった。また、場所的に、体育館側からの導線とθ側の導線の双方を確保した方が良いという判断もあり、入口が2つ作れる八の字型はその意味でも理にかなっていた。最終的に、完成したデザインは、学内だけでなく、藤沢市役所にも事前共有を行い、実際の施工に移ったとのことである。

森の喫煙所の施工は、2019年3月ごろから測量が始まり、同年9月に上棟、翌年3月ごろに竣工を迎えた。施工期間中で最も気になっていたのは、工期の遅れについてである。事前情報では、森の喫煙所の完成は当初の計画よりも大幅に遅れたとされていた。施工当時も、ある程度の遅延は想定されており、松川先生も学生が自分たちでキャンパスをつくるというポリシーに基づいて、プロジェクトの多くを学生に一任していた。実際には、池田さんと野田さんに計画書の作成を依頼し、その内容では工期内に収まらない可能性が高いと考えていた。しかし「これでいきましょう」という形でプロジェクトは進行し、当初は設計から施工までを2ヶ月で終える予定だったものの、最終的には全体の完成まで約1年の歳月を要することとなった。

運用期間中は、特に床板の腐敗問題に対する松川研究室としての関わりについて話をうかがった。結論としては、腐敗に対応するために、床板を毎年一枚ずつ順番に貼り替えていたことが明らかになった。森の喫煙所には、八の字状の段差が設けられており、安全に利用してもらうため、研究費を活用して計画的に床板の交換を実施していた。伊勢神宮の式年遷宮にならい、約10年かけて床材を一新し、その後また新たに張り替えていくというサイクルを想定したメンテナンス方針が取られていた。なお、モリキツが撤去される前に2階部分の床板が一時的に無くなったことがあったが、それは撤去準備の一環ではなく、むしろ貼り替えを前提とした、今後の継続的な運用を見据えた対応であった。木造かつ屋外設置であることから、構造物としての耐久性には限界があることは当初から想定されており、「作っては壊し、壊してはつくる」というSBCの理念に則り、森の喫煙所もその思想の中で維持・更新されていた。床板の張り替えについては、腐敗が始まるまでの具体的な時間が読めなかったため、設置当初から計画されていたわけではなく、運用開始後に管財担当者と相談のうえで取り組まれたとのことである。

撤去に際しては、作業自体は松川研究室が担当し、その旨の連絡が大学側から正式にあったという。正確な日時は不明だが、大学による撤去の決定から間もなく通達があったと想像される。撤去決定の際には、研究室内で「せっかく作ったのに一方的だ」といった意見も上がったという。松川先生自身も、施工当時の思い出や関わってくれた多くの人々への思いから、撤去を残念に感じていたとのことだった。しかし一方で、SBCの理念に則った活動としては、ごく自然な流れでもあった。建築が新陳代謝を繰り返す生き物のような存在であると捉える松川研究室の考え方においては、喫煙所という機能を終えた後、別の形で生まれ変わることもまた、一つの建築のあり方として捉えられていた。

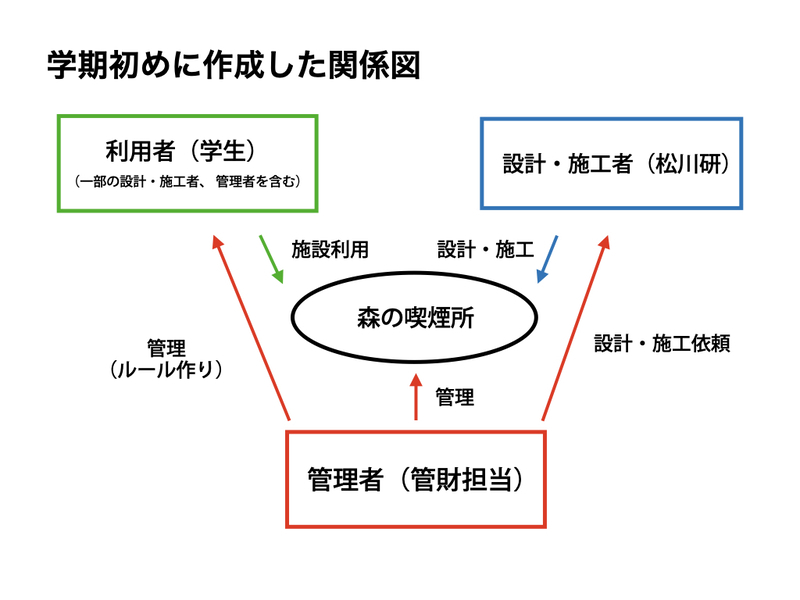

これらのインタビューを通して得られた成果は、関与者の明確化が進んだことだ。管理者、そして設計・設計者から話を聞く中で、当初想定していた関与者と実際の関与者には差異があることがわかった。今学期の関与者の図の変遷を見ると、差が明らかになる。以下の図は、4月頃に作成した関与者の関係図だ。

図7 学期初めに作成した関係図

次が、管理者の話を聞いた後の図だ。

図8 管理者の話を聞いた後の関係図

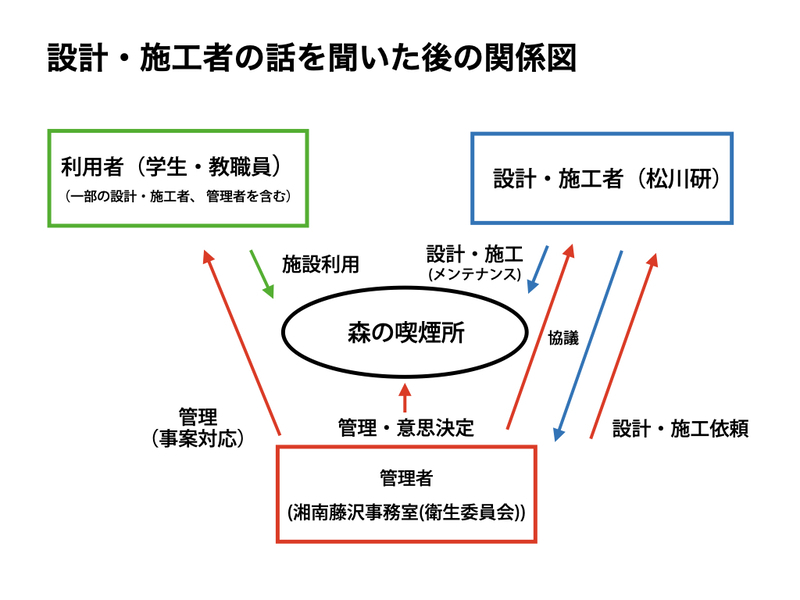

最後が、設計・施工者に話を聞いた後の図だ。

図9 設計・施工者の話を聞いた後の関係図

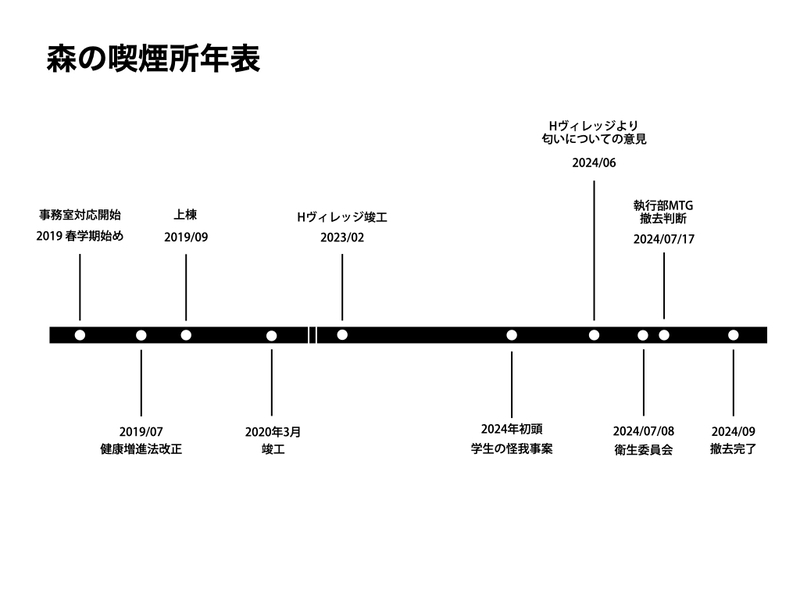

それぞれを見ていくと、関わっていた人の名称や役割が徐々に明確になり、事実関係の理解が進んでいることがわかる。具体的には、管理者が「管財担当」から「湘南藤沢事務室(衛生委員会)」に書き換わったことに加え、管理者と設計・施工者から出る矢印(役割)が増え、関与の仕方に対する解像度が高まった。同時に、企画から撤去に至るまでのタイムラインもわかってきた。いつ何がどのように決まったのかが整理されたため、現時点でわかっていることに関しては年表に落とし込んだ。

図10 森の喫煙所年表

卒プロ2に向けて

卒プロ2では、モリキツで起きた具体的な出来事を集めるための複数人の利用者へのインタビューに加え、先述したHヴィレッジの関係者や森の喫煙所の設計・施工を担当した学生に話を聞き、さらに理解を進めるとともに、同時並行で編集する段階へと入る。集めた記録の文字起こしや素材の整理を行い、最終成果物をまとめていく。具体的なスケジュールは、以下のようなものを想定している。

- 現在~11月 利用者・Hヴィレッジ関係者・設計施工者へのインタビュー

- 9月~11月 インタビューの文字起こし

- 10~11月 編集作業

- 11月~12月 ドラフト制

- 1月~2月 展覧会へ向けた準備

卒プロ1では、事実関係の記録・記述に重きをおいて取り組んできた。そこでの発見を活かしながら、卒プロ2ではモリキツで起きた個別具体的な事象の記録・記述に重きを置き、モリキツの具体的な残し方について模索する。

※1 エスキス:建築やデザイン分野で、構想やアイデアをスケッチや簡単な図面で表現し、検討を重ねるプロセスのこと

参考文献

- エリック・クリネンバーグ著(2021)『集まる場所が必要だ:孤立を防ぎ、暮らしを守る「開かれた場」の社会学』