(2024年7月16日)この文章は、2024年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。

問題意識

「らしさ」という言葉は、都合よく物事を一般化していく。人々は生きていく中で、「男らしさ」「女らしさ」「大人」「学生」といったラベリングの中で一般化されがちである。この研究会に所属し活動する中で、質的調査はそういったラベリングを剥がし、ささやかな抵抗として、個別具体的な人々の生活を浮かび上がらせる手段であると実感してきた。ラベリングという行為に違和感を感じながらも、一方で、私は今までの人生において「ラベルを貼ること」で物事を単純化させてきてしまった。そして特に都合よく使ってきた「らしさ」こそが、「麻布生らしさ」「男子校らしさ」なのである。

私は麻布高校という、東京都港区にある中高一貫男子校に通っていた。麻布高校は偏差値が比較的高く、関東の一部の学生では名の知れた学校だ。そしてそれでいて校風が独特だという点がアピールポイントであり、校則は無く、服装と髪色が自由、悪さをしている、といったイメージが定着している。大学進学後もコミュニティが大きく変わらなかったことが影響していることは否めないが、大学でも「麻布って自由な学校だよね」「麻布っぽいよね」と指摘されることは度々あり、就職活動でも「麻布っぽい経歴だね」などと面接官に突っ込まれたこともあった。また、麻布を題材とした新書も複数刊行されており、「自由な男子校」というイメージを学校側が世間に浸透させようとしている側面もある。

そんな麻布で私は、小学校の6年間を中学受験の勉強に費やした反動からか、入学から卒業まで遊んで過ごした。学校外にコミュニティがあるわけでも無く、毎日の塾通いの影響もあり地元に友人がいるわけでもない。決まった同級生達15名程度と放課後を共に過ごしていた。

中高6年間という時間を彼らと共にしたことは自分の人格形成において大きな影響を及ぼしたことは認めざるを得ない。地元に居場所はなく、そして基本的に家族と仲が良くない自分にとって、登校してから家に帰るまでの時間が1日の楽しみの全てであり、その時間をいかにして延長するかに腐心していた。6年間も閉鎖的空間で共に過ごしてきたことにより醸成されてきた「空気感」や「ノリ」の中で生きる自分しか知らず、大学入学後は悩んだ時期もあった。

そのせいか当時の同級生達とはほぼ全員と未だに関係は続いており、そのうち2名とはシェアハウスをしていた時期もある。

この卒業プロジェクトを思いついたのは、そのシェアハウスでたびたび起こっていた「思い出話」の質の変化がきっかけである。

卒業して4年以上経つと、思い出話自体が、世間に広まった「麻布らしさ」「男子校らしさ」を都合よく利用したものになったと気付いた。具体的には、「あの時あんな悪さをしたよな」「俺たちってあの頃は自由だったよな」という振り返りが急激に増えたのである。

自分たちの大切な記憶を、自分たちの手で塗りつぶしていく感覚を覚えた。ずっと髪を染めていたわけではなかった。タバコも吸っていなかったし、すぐ上半身裸になるのも、正直嫌だった。

私たちが高校生の時点では、「麻布らしさ」「男子校らしさ」を自覚したことはなかった。それはその世界しか知らず、比較対象が存在していなかったからである。しかし卒業してから、自分たちの過ごしてきた時間の特異性に気付くことになった。そして、高校生活と大学入学後の生活のギャップに悩み、自らの高校生活を「麻布らしい学生生活」とラベリングすることで、思い出話が慰め合いのような意味合いを持ち始めたのである。

この「思い出話」が健全か不健全かはさておき、問題点として、「こぼれ落ちてしまう記憶が増えていくこと」が挙げられる。このまま年を重ねていき、「悪さ自慢」「自由さの自慢」を重ねていくと、純粋無垢なエピソード、「悪さ」「自由さ」といったワードに該当しない思い出を思い出す機会が失われていく可能性が高いと実感した。

自分の学生生活の記憶を、「らしさ」に拘らない「個別具体的な語り」として保存することが、卒業プロジェクトの目標となった。

手法

プロジェクトを進めるにあたって、「個別具体的な学生時代の記憶」を引き出すフィールド作りが必要となった。高校の同級生達にただインタビューをするだけでは、従来の思い出話と同じになってしまう。そこで、語りを「場所」から引き出すことの実験を重ねていくことにした。

はじめに、高校生当時放課後遊んでいた場所を様々な同級生と歩きながら、その場所に関わる思い出をお互いに話し合い、エピソードを収集していくことを試みた。実際に高校時代を過ごした場所に足を運ぶことで、場所に紐づけられた記憶を掬い出すことを目標とした。

「歩きながら話す」という行為がもたらすコミュニケーションの変化は、学部生で行なってきたグループワークで体感してきた。3年生の秋学期に行なったグループワークでは、商店街を歩きながら繰り広げた会話の記録を行なっていた。その際、街に溢れる事象(看板・人)が、会話のきっかけ作りとなり、話しやすさを生むことを身をもって実感した。よって、会話の起点となる対象物の存在が、「卒業プロジェクトのフィールド調査」という緊張感をなるべく和らげ、普段通り友人と話すことができる役割を果たすことへの期待感もあった。

友人と歩くエリアは、麻布高校周辺に限定した。特に皆で放課後に遊んでいた場所を満遍なく回ることを意識した。また、プロジェクトに協力してくれる高校の同級生も10人ほど集めることができた。

そしてこのプロジェクトのタイトルは、「放課後.zip」と名付けた。zipファイルのように、数ある情報をアーカイブしてまとめ上げ、さらにはいつでも解凍できるように保存しておきたい、という目標をタイトルに掲げた。また、この「まとめ上げる」という行為自体がもたらす自分自身の変化への興味も抱いていた。

経過

初回の調査は4月の上旬に行った。初回は部活の同期だったY君に協力してもらうことにした。

麻布高校の最寄駅である広尾駅を開始地点とし、駅前の商店街を通り、麻布高校方面に歩きつつ、六本木駅に到着した時点で調査を終了とした。多少止まったり立ち寄ったりした場所はあれど、直線では2キロほどの距離をを1時間半かけて歩いたことに新鮮な驚きを感じた。

調査の中で実感したのは、歩きながら目に入る対象物が高校生の時と変わっていたことである。高校があったエリア、すなわち放課後を過ごしたエリアは港区であり、学生向けの飲食店は学校周辺にほとんど存在しなかった。そのせいか、「学校周辺には飲食店が少ない」という印象を在学当時は抱いていた。しかし今回の調査の中で、歩きながら「この店美味しそう」などと言い合う機会が多く見受けられた。金銭感覚の変化が、歩きながら目に入る対象すらを変化させていることを発見した。言い換えれば、高校生当時は、自分の金銭感覚にそぐわない店を視界から自然に排していたのかもしれない。

これに類する気づきとして、「高校生の時は入ることができた場所」の存在がある。学校の近くに、有栖川公園という大きな自然公園がある。公園といえどもかなり規模が大きく、四季折々の自然を楽しめる遊歩道や図書館が付属している。学校から駅までの道中に重なるように位置しているため、当時は通り道として、そして溜まり場としてよく利用していた。

その公園の中に、図のような小道がある。

(図1)

この道が目に入った時、「この道を放課後走って通って遊んでたよね」と会話は弾んだものの、Y君が「もうここは通れないね」と呟いていたことが印象的であった。泥まみれになることを厭わなかった「高校生」だからこそ入ることができた場所の存在に、現地に訪れることで気づいた。実際に思い出の場所に足を運ぶことは、過去の自分の行動を外側から観察する、というどこか寂しさのある行為であることも実感した。

2回目の調査からは、より歩きながら話したことの分析に力を入れることにした。5月の調査では、同級生2人と計3人で前回と同じルートを歩いた。またこの日は高校の文化祭だったため学校の内部にも入ることができ、その様子も録音した。

会話を文字起こしする中で注目したのは、歩いている最中の言葉遣いだ。6年間を共にしてきたことは、その中で培われてきたコミュニティ内でしか通用しない固有名詞の多さにつながっていると改めて実感した。これをいわゆる「内輪ノリ」と呼ぶのだろう。

3人で歩いていたことにより、全員が共通して理解できる思い出を話している場面はやはり減ってしまった。ただ、有栖川公園を歩いている時に関しては盛り上がりを見せ、当時遊んでいた公園の小道をじゃんけんをしながら延々と歩く遊びを実際に再現する流れになった。ただ、3人とも気恥ずかしくなった上に、あまりのつまらなさにすぐに音を上げてしまった。

この調査では、観察するだけでなく、過去の自分と同じ行為をやってみる、ということも、過去の自分との関わり方の一種の手段なのだと気づいた。過去の自分をなぞることで、公園での遊びをつまらなく感じる今の自分が理解できるような気もした。

しかし調査を続ける中で、当初の目標としていた「個別具体的なエピソードを集める」という方向性からは離れていってしまった。

まず、調査を実際進めていく中で、このフィールド調査自体も「思い出話」「らしさ」という枠組みから逃れることは全くできていないことに気づいてしまった。現場に足を運び、昔の自分の行動を思い返したり、あるいは真似たりしている時には、必ずそれを俯瞰している「現在の私」が存在している感覚があった。「現在の私」が「過去の私」を振り返るという構造が存在している時点で、それは自分の目標から離れていっていると感じた。

そして、「思い出話」を怖がること自体もどこか不健全であるかの如く感じるようになった。また、就職活動のストレスの中でこの「過去について考える」卒業プロジェクトを進めていくこと自体が、かえって「過去を美化する」ことに繋がりかねないという懸念も生まれた。

その結果、6月以降は一度「思い出話」という枠組みから離れてみることにした。行っていたのは、有栖川公園の調査である。有栖川公園の人々の様子を観察し、私たちの過ごしていた公園はどのような人物構成によって成り立っていたのか、そして現役の麻布生はどのように公園を利用しているのかを採集することにした。午後3時から午後5時ごろという、麻布生の下校時刻に合わせ、公園内にある広場のベンチで人々のスケッチを4回行った。

まず見えてきたのは、この街の特殊な人口比率である。広場内で遊ぶ子どもたちの半数以上を非日本語話者が占める時間帯があるほど、この公園はグローバル化されている。周辺には大使館も多く、その影響が強く窺い知れた。

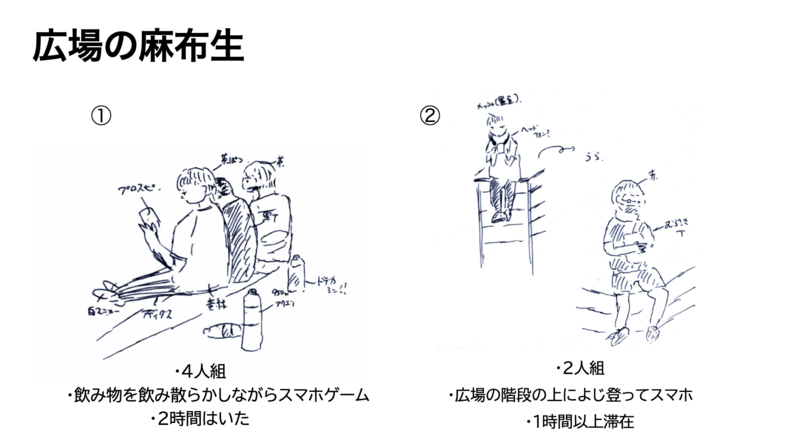

3,4回目のスケッチでは、現役の麻布生の公園の利用法について重点的に採集を行った。その結果頻繁に観察できたのは、何をするわけでもなく広場にたまる集団である。広場で何か体を動かして遊ぶでもなく、スマホゲームをしながら3〜4人でひたすら話している。彼らはまるでカフェかファストフード店にいるかのように広場を利用していた。確かに、前述の通り学校付近には学生の入れるような飲食店は少なく、公園がその代理としての役割を果たしている可能性を考察できた。

(図2)

また、広場を離れれば、身体を動かして遊ぶ麻布生の姿を多く確認できた。初回の調査に登場した小道を通っている生徒を目撃したり、過去の自分たちと同じような遊び方を同じ場所で行っている集団も見かけた。

この「現役の麻布生も、過去の私たちと似通った場所で似たような遊び方をしている」という事実は当たり前のようでいて私にとっては盲点であった。自分たちのオリジナリティが編み出したと思っていた遊び方は、実は同じ街で「放課後」を過ごしていれば自然と獲得できるものだったのかもしれないと感じ始めた。

結果と今後

春学期の間フィールドワークを続けてきた中で、結果的に当初掲げてきたプロジェクトの目標から大きく離れてしまったことは認めざるを得ない。「語りを集める」ことへの興味は薄れ、今後はそれを続けていくことはないだろう。

フィールドワークの中で得た現在の興味の一つに「放課後」そのものがある。「放課後」という言葉は、小学生から高校生までしか実感を持って使うことのできない言葉だ。春学期の調査の中で、学生だからこそ生まれるまちへの視座であったり、時間の使い方について触れる機会が多かった。そしてそれは、自分が高校を卒業し、ある程度の時間が経過したからこそ観察対象とすることがようやくできるようになったものだとも気づいた。学校から家に帰るまでの間、時間の制限、予算の制限、入ることのできる場所の制限の中で、まちを楽しむ姿勢そのものに強く関心を抱いている。

だが、夏休みが訪れ、授業が無くなってしまえば「放課後」というフィールドが立ち消えてしまうことも事実だ。今後どう動いていくかは考えている最中である。

また、興味が移り変わったことを機に、卒業プロジェクトを「麻布」と関連させるのはやめるべきだともと考え始めている。

このプロジェクトを進めるにあたり、恥ずかしながら、どうしても「麻布に通っていた頃の自分」を美化してしまう傾向にあった。美化に溢れた思い出話を避けたい!という目的で始まったはずのプロジェクトが、かえって思い出話と同じような意味合いを持ってしまったのは自分の幼さゆえの失敗であったと強く反省している。

ただ、フィールドワークの中で出会った、「実際に過去の行動をなぞる」という行為自体の持つ面白さは強く感じている。この「なぞる」という体験は、「演じる」ことに近いのかもれない。中学生、高校生と演劇を続けていた私は、演じるという行為を他者(脚本で描かれた役柄)の人生に触れ、入り込むというように解釈していた。もし「過去の私を演じる」ことができるのであれば、「その当時の私という”役柄”」に触れ、入り込むことになる。フィールドワークの中で何気なく行った、昔やっていた公園で遊びを再現した時に感じた「つまらなさ」や「気恥ずかしさ」は、「当時の私という役柄」と「現在の私という役柄」のギャップを表しているような気がして、非常に興味深い。

また、肌感覚として「なぞる」という行為自体には「聖地巡礼」であったり「コスプレ」とも近いものを感じている。今学期の反省点として、社会学的な言葉で事象を語ることをせず、自分のフィールドでの体験を述べ、考察するにとどまってしまったことも大いにある。春学期のフィールドでの体験で得た「なぞる」という言葉の意味を深く考えつつ、夏休み、そして秋学期へと続くフィールドをひらいていこうと考えている。

(宮下 理来|Riku Miyashita)