ポスターづくりのプロジェクトは、2009年の秋にはじまった。いまではずいぶん場数(ばかず)も増えて、とくにここ数年は、準備から実施にいたるまで、プロジェクトを円滑にすすめることができるようになった。そもそも、なぜ、どのような考えでポスターをつくるのか、ポスターという媒体そのものをどう理解するかという点については、これまでにまとめる機会があった。最近では、『シビックプライド2』に「フィールドワークの成果をまちに還す」と題して、ポスターづくりのプロジェクトについて事例紹介の文章を書かせていただいた。*1(もちろん『キャンプ論』にも、基本的な考え方をまとめてある。)*2

【2014年2月「フィールドワーク展X」(横浜市):フィールドワークの成果をまちに還すためのひとつのやり方として、毎年、キャンパスの外で展覧会を開いている。】

いっぽう、ポスターづくりの活動を実現させるための段取りや手続きについては、まだきちんと整理できていない。それは、「キャンプ」という活動を成り立たせる環境の整備にかんすることだ。たとえば、ぼくたちのポスターづくりの活動について、「(移動やポスター印刷にかかる)費用はどうしているんですか?」と聞かれることがが多い(とくに、“同業者”からの質問が多い)。近郊ならともかく、地方のまちへ宿泊をともなうかたちで出かけると、それなりの出費になる。大学からは、「研究会(ゼミ)合宿」への補助があるが、それは教員への手当で、学生に向けられたものではない。活動の主役である学生たちの交通費・宿泊費を捻出することは、現実的な課題だ。つまり「キャンプ」というワークショップ型のフィールドワークを実現し、べつのまちでも継続していくためには、受け入れ先(地域コミュニティ)との関係づくりがとても大切なのである。それなりに回数を重ねてきたので、少しずつ考えをまとめていこうと思う。(記憶があやふやな点などあるかもしれないので、それは逐次、修正・加筆しながら整理する予定。)

かかわり方を考える

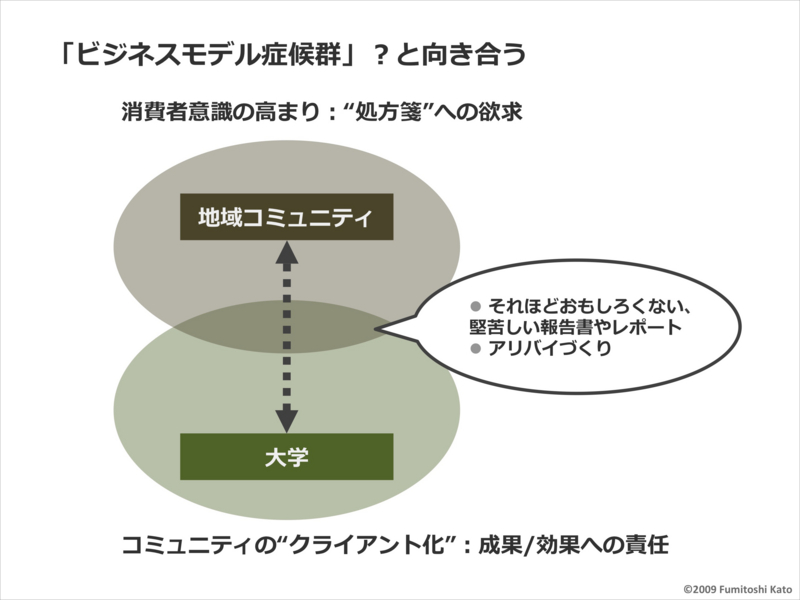

大学と地域コミュニティとのかかわり方は、さまざまだ。たとえば、大学(研究室)と地域コミュニティが直接的な「契約関係」を結ぶと、(程度の差はあるものの)ぼくたちは、地域コミュニティを“クライアント”として見るようになる。そして、当然のことながら、その「契約関係」のなかで、何らかの成果物を出すことについて責任感・使命感をいだく。地域コミュニティの側も、委託・依頼したという立場であるから、ある種の「消費者意識」をいだいて、便利な“処方箋”を求めがちになる。大学(大学生)は、「よそ者(+若者・ばか者)」の力で何かを発見し、それを活かそうとする。

ちょうどポスターづくりをはじめたころ、こうした関係で成り立っている「大学と地域との連携」が、とても多いように見えた。もちろん、この方法には可能性がある。実際に、大学の研究室が、地域コミュニティのかかえる問題に対して何らかの“処方箋”を提案している事例は、たくさんあるはずだ。だが、ぼくが「キャンプ」ということばを使いながら、その方法や態度について整理しようと試みていたのは、「ビジネスモデル症候群」とも呼ぶべき発想が多すぎることへの問題意識からだった。

注意が必要なのは、下のスライドをつくった当時、地域コミュニティということばを(ずいぶん)曖昧に使っていたという点だ。「ビジネスモデル症候群」ということばは、より具体的には企業や自治体から委託される調査・研究を想定しながら使っていた。厳密に言えば、「地域コミュニティ」には、インタビュー等の取材対象となる地域に暮らす人びともふくまれている。(図は少し書き換える必要がある。)

【2009年につくったスライド:当時は、まだモヤモヤとしていたが、フィールドワークの事例報告をしながら「ビジネスモデル症候群」?について話をした。】

たとえば、委託研究という形で(資金的なサポートを受けて)地域を調査し、成果物を出す。その過程では、ぼくたちの身の丈に合わない歓待を受けることもある。ついつい、じぶんたちは“クライアント”に対して、何かを提供することのできる存在なのだと過信してしまう。そして、そもそも肝心の成果物は、どこへゆくのか。その点についても、モヤモヤとしながら考えていた。ちょうど、『調査されるという迷惑』を読んだ直後だったからかもしれない。*3

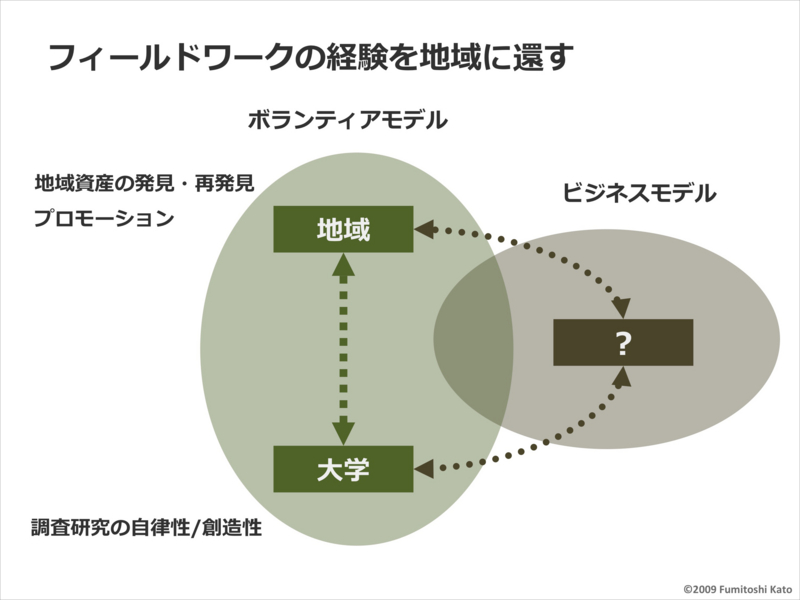

地域の人びとにとって、いわゆる「報告書」の類いは、じつはそれほど面白いものではない。さんざん話を写真を撮ったり話を聞いたりしておいて、地域の人びとには何が還るのか。「報告書」を届けたとしても、そもそも難解なことばが使われていて、わかりにくい。形式ばった「報告書」や、誰が実現するかもわからない「企画書」だけが、置き去りにされる。たとえ資金的なサポートをえられるとしても、そんな活動には、あまり関心がわかない。むしろ、じぶんの懐を痛めて出かけて行ったほうが、より自由に自律的に動くことができるのではないだろうか。ついその気になって、“偉そうな調査者”になることは避けたい。いささかナイーブだが、「ボランティアモデル」とも呼ぶべき関係を結びながら、フィールドワークを実施する方法をさがしていた。

【2009年につくったスライド:「還す」ということばは、このあたりから使いはじめた。たんなる観察者ではなく、関与者としてのフィールドワークのあり方をまとめたいと考えていた。】

「キャンプ」という活動では、可能なかぎりぼくたちの自律性を確保できるような、かかわり方を模索している。「契約関係」に応えようという責任感・使命感をいだくことなく、 もう少し自由にふるまう。すぐさま何らかの変化を生むような活動にはならないかもしれないが、地域のさまざまな資源を、資産に変えるためのきっかけづくりになるような、コミュニケーションの機会は提供できるはずだ。そう思っていた。

ポスターは、まさに「話の種(conversation piece)」なのであって、人と人との会話を促したり、あるいは「鏡」のように、じぶんへの意識を高めるのに役立つ。そして、難解な形式ではなく、わかりやすいかたちでフィールドワークの成果をまとめること、それを取材対象となった人びとに還すことこそが、活動の中心的なねらいになるべきだと考えるようになった。ポスターづくりの活動をはじめたころは、具体的なアイデアはなかったのだが、あたらしいかかわり方についていろいろな方法を考えていた。「ボランティアモデル」ということばが適切かどうかはわからないが、大学と地域コミュニティとのあいだには、可能なかぎり形式的な「契約関係」を結ばないようにして活動することが大事だ。ぼくたちは、“クライアント”の要求に応えるために成果をまとめるのではない。なにより、「調査されるという迷惑」を考えながら、適切な関係をつくりたい。

とはいえ、じぶんたちの移動性(モビリティ)を高める必要がある。何らかの方法で、活動資金を捻出しなければならない。何かいいやり方はないものかと思案しながら、「キャンプ」を続けてきた。このスライドをつくったときは、まだ具体的なことはわかっていなかったので、「?」にしたままだったが、じぶんたちの活動と「ビジネスモデル」を組み合わせるような方法をぼんやりと考えていた。🐸(つづく)