(2021年8月7日)この文章は、2021年度春学期「卒プロ1」の成果報告として提出されたものです。体裁を整える目的で一部修正しましたが、本文は提出されたまま掲載しています。

今村 有里

はじめに

ケアは私たちの身近な活動であり、しかも、ケアを受けていないものはいないと断言できるほど人間存在にとって重要な活動であるにもかかわらず、なぜその活動とそれを担う者たちが、長い歴史の中で軽視、あるいは無視され、価値を咎められてきたのだろうか。(岡野八代、『ケアするのは誰か?』)

私が「ケア」を卒プロのテーマとして選んだ背景には、社会学の授業や研究会を通して学んだ様々な問題の根底に、ケアに対する過小評価が潜んでいる、とある時強く思ったことがきっかけだった。個人の自律や能力を重視しすぎた社会では、人間の根源的な営みである他者への依存的行為、すなわちケアの重要性が看過され、それらは社会から無くならないにしても、より個人的で閉鎖的な範囲へと追いやられている。コロナ禍で他者との非接触が謳われ、人との関わり合いが制限されていく光景を目の当たりにしながら、このケアの問題について、卒業プロジェクトを通じて深く考えたいと思った。ケアの重要性を見直すことが、個人の弱さや傷つきやすさを認め、自分と他者との繋がりを再考するといった、人間存在の存在自体への理解につながると考えた。

ケアという概念について

「ケア」という言葉を聞くと、まず初めに医療や介護現場を思い浮かべることが多いが、近年は「誰しもが他者との関係の中にある」というより広義の意味で使用される場合も多い。この考えは、そもそも私たちは生まれた瞬間から一人で生きることはできず、また自己完結できない存在であることから、人は誰しも程度の差はあれ、他者に依存して生きざるを得ない、という事実を前提としている。この人間存在にとって必然的で避けることができないケアは、多くのフェミニストたちが着目してきた分野の一つであるが、中でもアカデミズムにとりわけ大きな影響を与え、また私自身がケアの概念について興味を持ったきっかけが、キャロル・ギリガンによる『もう一つの声』であった。彼女が、女性たちの経験から聞き取った声は、「ケアの倫理」という言葉で解釈され、ケア現場に留まらないその応用性を説いた。そもそも近代民主主義においては、他者の権利を自らの権利と競合するものと捉え、諸権利問題に順列をつけ整理しようとする「正義の倫理」が重視され、その結果、他者への共感や自己批判の中で生じる他者への責任といった、弱いものへの視線から発せられる「ケアの倫理」が見過ごされがちになっている。ギリガンは、社会においてはこの「正義の倫理」だけでなく、「ケアの倫理」の重要性が考慮されるべきだとし、両者は相反するものではなくむしろ統合されるべきだと主張した。「何が正しいか」と問う正義の倫理とは対照的に、「どのように応じるか」というプロセスを重視するケアの考え方は、昨今の自己責任論の限界を提唱する概念としても注目を集める。新自由主義に起因する経済格差、さらにコロナ禍によって、既存の価値観だけでは乗り越えられない状況に直面する現在は、自らの権利を他者と競合するものとして捉えず、むしろ見知らぬ誰かのニーズを代弁し、それに応えようとする想像力と判断力が求められていると思う。このようなケアの根底にある考えは、民主主義の後退に抗い、人々に政治的市民としての特性を養う力をも有している。

その後、哲学者のエヴァ・フェダー・キテイはケアをめぐる思想に大きな発展をもたらした。彼女は、誰もがみな母親の子供であるという素朴な前提に警鐘を鳴らしながら、ケアする側の中動性について言及する。ケア労働は、依存する者たちの生死に関わるため、それは誰かが担わなければならないものであり、この道徳的問いかけが家庭内でケア労働を行う女性たちを苦しめているという。このような状況に置かれる多くの女性たちは、強制されたわけでもないが、自由な選択でもない責任の引き受けを「公的に精査しなくともよい私的な出来事として、やり過ご」されてしまう。しかし同時に彼女は、ケアを「他者への依存を不可避とし、偶然とも言える相互依存のなかで、他者のニーズを充たすために、ときに奔放する人々の実践から世界を捉える」ことだと定義し、ケアがもたらす広がりを幅広い範囲に訴えかた。日本でも、フェミニズム思想家の岡野八代氏は、幼児期から老齢期まで、「人間は誰かに一方的に依存しなければ生きていけない時期」があり、誰もがケアされる人間になりうるし、それをケアする人も常に存在する、といったケアする側とされる側に想像力を促す思想を提唱する。誰しもをケアの関係の中に位置付け、またその政治、社会的意義を再認識することにより、二元論的思考や正義を追求する姿勢、あるいは競争や市場原理主義に基づく強権主義などとは相反する価値観の中で、個人では克服困難な出来事を対処できる可能性が注目されている。このような思想的背景をもとに、卒業プロジェクトでは複数のケアの現場へのフィールドワークを行おうと考えた。フィールドに複数の現場を選んだのは、ケアを題材にした鷲田清一著作の『〈弱さ〉の力』を参考に、一つの現場に囚われないケア概念の広さや可能性を理解したいと考えたためだ。

哲学対話

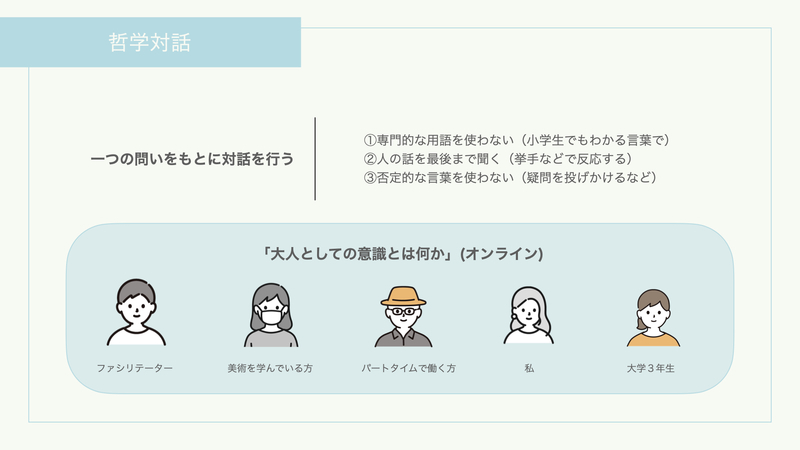

春学期は「哲学対話」に参加し、一つの問いをめぐって発生する対話の中におけるケアについて理解を深めた。そもそも哲学対話とは、1960年代にアメリカで始まった「子供のための哲学」という活動が起源であり、思考力を鍛えるプロセスとして他者との対話に着目した取り組みである。現在は日本の教育現場においても、アクティブラーニングの一環として取り入れられるようになり、さらには地域での活動として哲学対話が開かれることも度々ある。一般的な哲学対話の授業では、生徒同士が「生きるとは何か」「自由とは何か」といった素朴な問題や身近な問いについて、意見を出し合い、考えを深めていく。一見ケアとは遠く見える実践ではあるものの、ここでは容易に答えの出ない問いを考え抜き、またそれを自己のうちに受け入れる力を育成するとともに、対話を通して得られる他者への共感や想像力を養うことも期待される。これらは、「他者と関わる」という広い意味でのケアの実践として捉えることができる。

私は今年度の5、6月にかけてオンラインでの哲学対話に参加し、主に大学生同士で哲学的問いを介した対話を行った。1回目の問いは、「大人になることとは何か」、2回目は「間を読むとは何か」、3回目は「愛したいか、愛されたいか」という問いで哲学対話を行なった。対話は全て4〜5人で行い、2時間ほどかけて一つの解答に辿り着こうと意見を重ねた。はじめは、誰がどのような意見を出したか、どのような方向性で対話が帰結したのかを分析しようとしたが、数回参加してみると、その内容に一定の方向性はなく、参加者それぞれがその場での対話を即時的に楽しんでいることがわかった。

哲学対話の魅力とケア的側面

そこで、なぜ人々は哲学をするために集うのかという疑問と、私自身が参加することで実感した対話後の変化を手がかりに、哲学対話におけるケア的要素の分析を試みた。そもそも、哲学対話は普段の日常会話や大学でのディスカッションとは明らかに違う他者との関わり合いであった。その特殊性は、対話が行われる以前の場の設計によって色濃く表れている。私が参加した哲学対話では、対話が始まる前に以下の3つのルールが必ず参加者に共有される。①哲学の専門用語を使わない、②人の話は遮らない、③否定的な言葉は使わない、という3つである。これは、哲学対話に勝ち負けではない、という前提によって作られた参加者が常に心に留めておくべきルールである。また、オンラインという特殊な状況下では、頷き、聞いている姿が見えるよう、「なるべく画面をオンにしてください」と運営の方からの呼びかけが行われる。さらに、一般的な哲学対話は、年代によって気になる問いがや共感できる部分が異なることを前提とするため、近い年代の人と対話することを基本としている。哲学対話では、対話をするという能動的な行為よりも、誰かの話を聴くという受動的な姿勢が何よりも重要となり、一人ひとりの意見が同じように尊重される場の設計が意図的に行われている。そのため、場の設定は他者の意見を受け止めるという行為自体が重要視され、他者のこぼれ落ちるような疑問や率直な意見を受容できる環境を意図的に作り上げるのだ。

集まった人たちは一人ひとり、違う場所からこの世界、この社会を見ている。そして、その全体を俯瞰できる人はどこにもいない。だから哲学カフェは、語ることと同じくらい聴くことを大事にする。(鷲田清一,『哲学の使い方』)

普段、私たちは他者との会話の中で、無意識的に順序をつけて聞くことや話すことを実践している。「この人の意見は合理的だから聞こう」「この人は偉いから正しいことを言っているはずだ」「この人の言っていることはよく分からないから聞き流そう」などといったように、正しさを基準とした正義の視点で他者をジャッジしてしまう。その結果として、自分自身の発言も、合理的かつ論理的であらねばならないというプレッシャーを受け、誰かの顔色を伺って本音を言うことを制限してしまうのではないか。しかしながら、一つの哲学的な問いを前にしたとき、私たちの間に差異は存在せず、それぞれの生きる現実が同じ価値を持ち、またそこから発せられる意見も同じように尊重される。正義が重視される社会の風潮の中で、哲学対話は他者の意見の尊さや素晴らしさ、そして自分の意見の価値を再確認できる、そんな特殊な場であった。これは、紛れもなく哲学対話が「聴く」ことを重視し、その場に誰しもの意見を受容する態勢が存在するからだと感じた。この聴く態度を持つことから出発した対話は、まさに他者を他者として尊重するケアの倫理によって構成され、自己と他者の関係性の再編を促す特別な対話の試みであった。

今後

春学期は主にこの哲学対話に参加しフィールドワークを行なった。一般的な「ケア」の観点から見ると、少し特殊なフィールドではあったが、ケアの可能性やその議論の範囲を広げたいという狙いには合致した取り組みであったと評価できる。そして、哲学対話の調査に加えて、学期終わりには神奈川県藤沢市のケア施設「あおいけあ」や多世代居住アパート「ノビシロハウス」の見学に行き、従来のケア現場における調査にも少しずつ着手し始めた。そもそも、高齢者の数が増え続ける日本では、介護職の担い手とその重要性が増しているものの、医療職・介護職だけでは社会を支えるには不十分である。そこで、日常的なケアの必要性を広めるために、現在さまざまな取り組みが行われており、「あおいけあ」や「ノビシロハウス」はその先駆けとして世界から注目されている存在である。一般の人とケア現場を隔離するのではなく、むしろうまく融合し、多くの人との交流の中で自然とケアが生じる場づくりが行われており、その特殊性に私自身も強く惹かれた部分があった。

今後、調査を進めるにあたって、このようなケア現場に焦点を当てるのかは検討中である。広義のケアについて考察したいという目標とは齟齬が生じる懸念もあるが、実際のケア現場の実態を知る必要性もあると考えている。ケアというテーマの中で何を見出したいかという目標が明確ではない中で、フィールドを決定し、調査を進めていく難しさがつきまとうが、今回哲学対話の参加を経て感じた自分自身の感覚の重要性は忘れないでいたいと思う。私自身が、「ケア」という行為そのものに対して敏感になり、日常生活にあるさまざまな場面でその要素を見つけ出し、またその意義を語れる存在であれるように、今後も学術的な理解を深めつつ、調査を進めていきたい。